「SDGsってよく聞くようになったけど、よくわからない。学校や会社で恥ずかしくないように概要をざっくり知っておきたい。」というお悩みを解決するぞ。

今回は目標11「住み続けられるまちづくりを」の解説!

SDGsとは、人間のため・地球のため・繁栄のための開発目標。

「誰ひとり取り残さない」を理念に、17の目標を掲げています。

SDGsって?そもそも社会問題ってなんなの?という人はまず「【SDGs】世界にはどんな問題があるのか【目標1,7,14,16,17についてわかりやすく解説】」の記事からどうぞ。

SDGs 目標11 住み続けられるまちづくりを とは

【SDGs】目標11のポイントは3つ!

- 都市の機能や住宅設備の改善を進め、持続可能性を高める

- 災害や異常気象に強いまちづくりをする

- 自然環境や遺産に配慮し、人と自然が共生できるようにする

安心して暮らすことのできるまち、と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょう。

「目標11住み続けられるまちづくりを」ではどんな人も家・交通機関・公共スペースにアクセスできるような都市化を推進することや、環境や遺産を保全していくことが掲げられています。

世界全体では都市部に人口が集中する傾向にあり、現在55%の都市人口は2050年に70%まで増加する見通しです。今後の人口増加に耐えうる都市をつくる必要があります。

また地震や火事、噴火、異常気象による自然災害に対応した基盤作りも求められています。

例えば最貧国のひとつであるカリブ海の島国ハイチ。普段から衛生設備や医療、安全の確保が難しい人々が多いこの国では、2021年8月14日にマグニチュード7.2の地震に襲われ、2200名の方が亡くなっていしまいました。(日本政府も3億5000万円の支援を決定しています。)

ハイチはこれまでにもハリケーンや地震など度重なる災害に見舞われています。

元々政治や収入が安定しないハイチのような国が被災した場合、多くの人、特に弱い立場の子どもや女性などが家を失い貧困に陥るなど危機的状況に追い込まれてしまいます。

建物やインフラなどの都市機能の整備の他、災害への耐久性も考慮しながら、自然と共生できるようにまちづくりをしていくことが求められます。

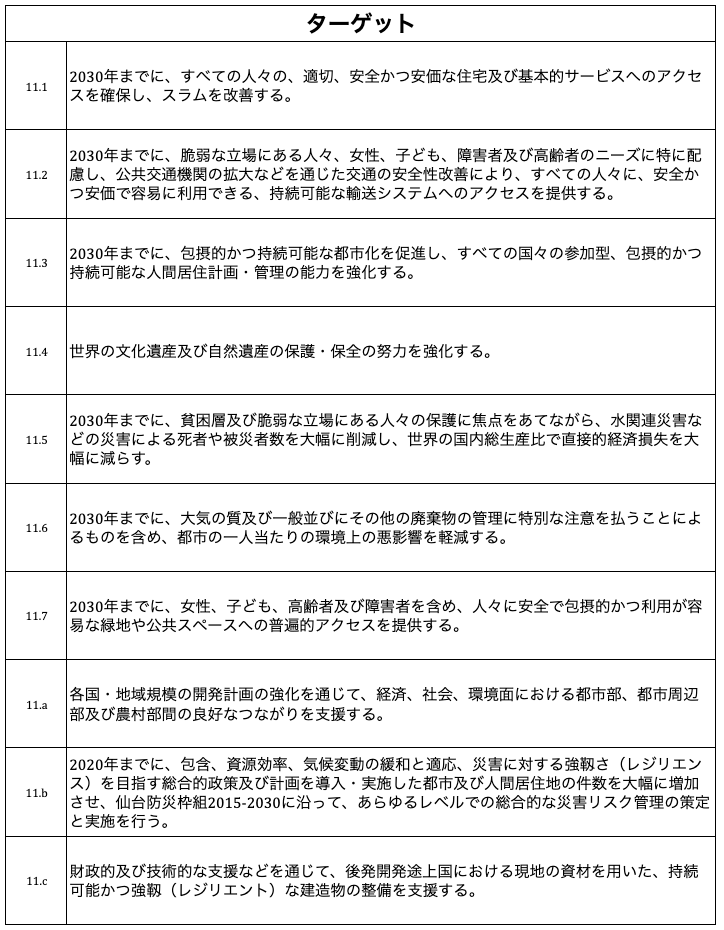

詳しいターゲット内容

(出典:農林水産省「SDGsの目標とターゲット」)

(出典:国際連合「Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable」)

(出典:ナショナル ジオグラフィック「ハイチ地震の死者2200人に、パンデミックと大統領暗殺、暴風雨と大混乱」)

(出典:NHK「大地震で被害 ハイチに約3億5000万円支援決定 政府」)

世界のまちはどうなってる? 現状・課題

世界の都市人口は2030年までに50億人、2040年には60億人になると予想されています。

また、2020年の時点で世界人口の55%が都市で生活を送っていますが、都市の面積は世界の陸地の2%のみです。

今後多くの人がより快適に住むことのできる都市を目指さなければいけません。

一方でスラムで暮らす都市人口は多くの問題を抱えたまま24%まで上昇しています(2018年)。

基本的なインフラが行きわたっていないことによる衛生設備不足は、菌やウイルスの集団感染を引き起こしてしまう危険もはらんでいます。

また安全な住宅がない環境に暮らしている人々は、災害時により大きな被害を受けてしまう危険性があります。

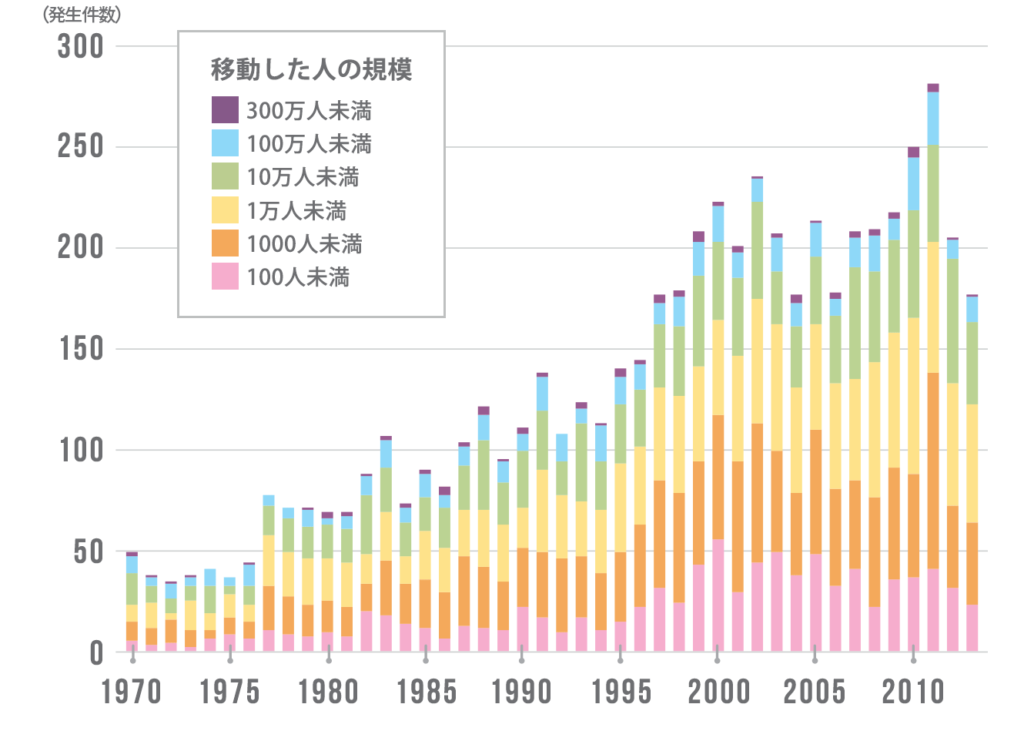

上のグラフは住民が住んでいた場所を追われてしまうレベルの災害の年間発生件数を示したものです。

災害や気候変動に対応できる持続可能なまちづくりを推進することで、人々は安定した暮らしを送ることができるようになるでしょう。

また世界の都市人口の過半数は安全値を越す大気汚染にさらされているというデータもあり、都市部では大気汚染が人々の死を早める原因となっています。大気汚染が原因の死者は420万人にものぼります。

災害への耐久性向上や公害の改善など、さまざまな側面からのまちづくりが求められています。

(出典:国連広報センター「持続可能な開発目標(SDGs)ー 事実と数字 」「住み続けられるまちづくりを」)

(出典:公益財団法人日本ユニセフ協会「11.住み続けられるまちづくりを」)

(出典:総務省「第1部 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築」)

【SDGs目標11住み続けられるまちづくりを】日本・世界の取り組み

日本 企業の取り組み

インドでは定温の一時保管施設がないこと、多発する停電のため農産物の3〜4割が消費者の手に渡る前に腐ってしまいます。

そこに着目した川崎陸送株式会社が、インドの西ベンガル州で「太陽光による発電・蓄電設備付き小型定温倉庫」プロジェクトを開始。

倉庫にはフォークリフトのバッテリーを活用した太陽光発電や蓄電のシステムを取り入れることで、庫内温度を安定的に保ち、腐敗によるフードロスを削減します。

また、川崎陸送の流通システムにより質の高い農産物が届けられます。安定的な質の高い農産物の提供が西ベンガル産をブランド化し、高い値段で売ることができるようになり、生産者の所得向上にもつながる取り組みとなっています。

(出典:川崎陸送株式会社「川崎陸送インドでの取組み」)

(出典:物流ニッポン新聞社「川崎陸送、インドに定温倉庫建設 海外初進出 農産物廃棄を削減 太陽光発電システム採用」)

世界 企業の取り組み

海外企業の取り組みからはアメリカのBird社が販売する電動スクーターを紹介します。

Bird Threeと呼ばれる電動スクーターは都市でのCO2排出を抑え、街をきれいに保つことを目指しています。

大容量のバッテリーを搭載しているため少しの充電で長い距離を走れることが大きなポイントで、省エネスクーターライフを楽しむことができます^^

またスクーターとしての役目を終えた後のことも見据えて設計されており、廃棄物が少なくリサイクルしやすいつくりになっています。

Bird Threeは快適な移動手段であるだけではなく、都市の大気汚染問題改善の期待ができます。

(出典:Bird「Bird Three」)

(出典:TechCrunch「Next-gen Bird Three scooter comes with bigger battery and better software」)

【SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES】世界中で住み続けられるまちづくりが行われたら

もし世界のスラム街の住宅環境が改善されれば、8億2800万人の人々がより良い健康状態になり、犯罪の加害者や被害者になる可能性が低下し、地域の経済成長にもつながるでしょう。

もし世界の都市で大気汚染問題が改善され、災害に強いまちづくりが行われたら、失われる可能性があった人の命が助かるでしょう。

安心して日々の暮らしを送れるようになり、経済成長につながり、好循環が生まれるでしょう。

世界中で住み続けられるまちづくりが行われたら、貧困、気候変動、医療、教育など、人類が直面する課題への解決の糸口となるでしょう。

(出典:国際連合「Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable」)

(出典:国連広報センター「住み続けられるまちづくりはなぜ大切か」)

コメント

How is the COVID situation over there?

You choose peace or war?

Where there is a will, there is a way.

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

I constantly emailed this weblog post page to all my

associates, since if like to read it afterward my links will too.

What’s up friends, pleasant paragraph and pleasant arguments commented here,

I am in fact enjoying by these.

I really like your writing style, excellent information, thank you for posting :D. “If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is the significance of a clean desk” by Laurence J. Peter.

I truly appreciate this article.Much thanks again. Want more.

Hey there would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

vip izmir travesti bayanlar ile en iyi izmir travesti bayanlar burada tıkla ve hemen travesti bayanlarla tanış.

vip izmir travesti sitesini arıyorsan tıkla ve hemen vip izmir travesti sitesine giriş yap.