今回はノ・ジェス『心感覚』(イースト・プレス、2021)についての感想を書きたいと思います。

なんでいきなりそんなことをするかというと、以前リライズニュースさんに載せていただいた時にインタビューをしていただいたおがじゅんさんにご依頼を受けたので、書くことにしたのですが…(ご依頼からめちゃくちゃ時間経っちゃってすみません)

結構興味深かったので、おもしろかったところをピックアップしながらシェアしていこうと思います。

まず、『心感覚』という本は下記のような構成になっています。

目次

はじめに

1章 中途半端な絶望 絶望は「絶望」じゃなかった

2章 絶望バトル 中途半端な絶望VS正しい絶望

3章 正しい絶望とは何か

4章 正しい希望 価値基準の大革命

…絶望、絶望うるさいなと思いますよね。笑

ただ、ノ・ジェスさんによると、その「絶望」が重要らしいのです。

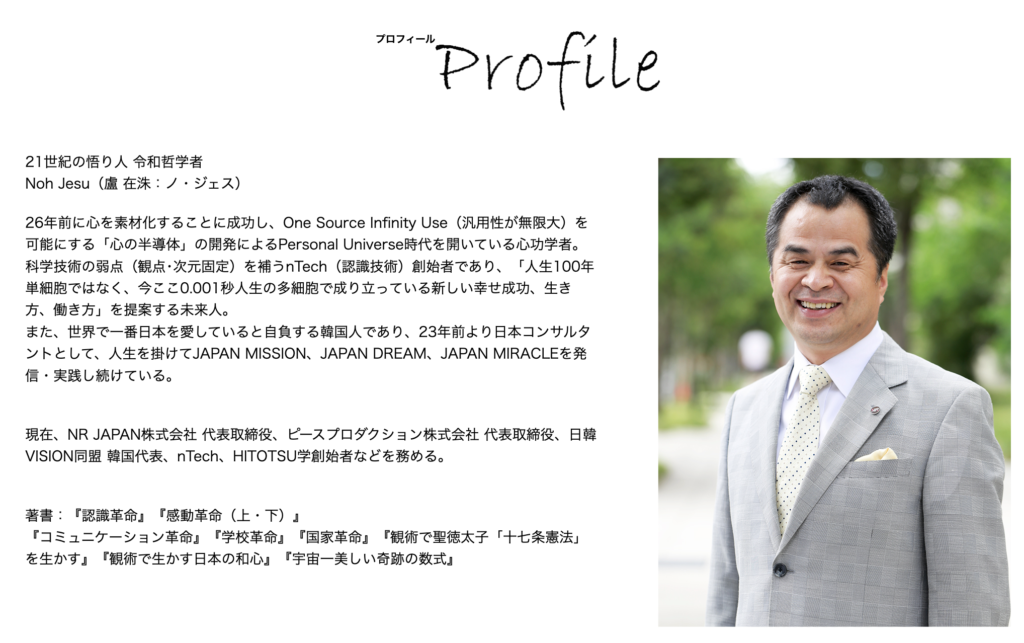

ノ・ジェスさんとは、令和哲学者という立ち位置で発信されている方です。

ただ令和哲学というものがどのようなものであるかは私には解説できないので、私がこの本を読んで感じたことを素直に書いていきますね。

「はじめに」には、このように書いてあります。

多くの人は、

「夢や希望を持とう」

「絶望しそうなときでも、希望に目を向けるべきだ」

とポジティブなメッセージを口にします。

自分にも他人にも「絶望ではなく希望に目を向けるようにしてきた」はずです。

(中略)

でも、あえて言います。

「絶望してください」と。絶望が足りなかったのだ、と。

ハーバード大学の意思決定センター(Harvard Decision Science Lab)では、ネガティブな感情は、「怒り」「イライラ」「悲しみ」「恥」「罪」「不安(恐怖)」の6つ、ポジティブな感情は「幸せ」「誇り」「安心」「感謝」「希望」「驚き」の6つ、計12に分けて研究が進められています。

この12個の感情の中で「希望」だけが持ってる面白い特徴がひとつあるそうです。それは「希望という感情は絶望の後にしか現れない」ということです。

この研究結果が示すように、「希望」という感情に出会うには、「絶望」というプロセスを通過しなければなりません。ですが私たちは絶望をスルーして、希望ばかりを強調してきました。

では、そんな私たちは望んだ世界を叶えたのか。

答えはノーです。

ノ・ジェス『心感覚』2021,p.2-5

希望にばかりフィーチャーしていたら希望には出会えない。なぜなら絶望の後にしか希望はやってこないから、という逆説的な説明から始まります。

では、筆者のいう「正しい絶望」とはなんなのか、どうすればそれができるのかを解説することが本旨になります。

1章 中途半端な絶望 絶望は「絶望」じゃなかった

〜1章まとめ〜

- 今まで私たちはニセモノの絶望しかしていなかった

- VRセットを装着している状態

- 見ているものはみんな違い(視力や視点や思い込み)誰とも全く同じ感覚を共有したことはない

- 脳の認識のクセにより錯視のようなことが日常で起こっている(だから勝手に他人と比較したり過去の自分の認識から目の前にあるものを判断しようとする)

→ 今まで私たちはVRの中で脳の認識のクセによりニセモノの絶望しかしていなかった

まとめをさらにわかりやすくすると、筆者のいうニセモノの絶望とは、1人1人は自分の五感でしか世界を判断できないため、今まで私たちは誰一人としてお互いの世界を共有できたことはない=VRを随時装着している状態であるのにも関わらず、自分のVRの中で起こっていることを相手が理解してくれないことで勝手に絶望していることを指します。

しかも人間の脳は認識するさいの癖として人との比較をすることや過去の情報から判断することなどがあるため、他人と自分を勝手に比較して落ち込んだり、(今目の前にあるものが過去に認識したものと異なるとしても)過去の認識から「前はこうだったから、今回もこうだろう」と勝手に推測します。

そのような癖があることを自覚せず、目の前にある自分が見ているものを「これが真実だ」と勘違いすることによって人間はニセモノの絶望をしてしまいがちだ、という主張です。

確かに、1章で言っていることには私もおおむね賛成できます。

これは私が家族や彼氏や友達など、ある程度本心を見せ合う仲の人と接している時に考えることに似ていると思いました。そもそもそこまでお互いのことを共有しない仲の人に対しては自分の認識が相手に共有されているという期待をしないです。

2章

自分の世界は自分にしか見えてないのに相手にそれが共有されている(されていてほしい)と思ってしまうため自分勝手な期待を相手にして勝手にニセモノの絶望をしてしまう、見ているものもその解釈も人によって違うのに多様性を求めるのは不可能(我慢して・妥協して・合わせて・演じる「ふり」でなんとかしている)、相手が見ているもの・自分が見ているものが違うそれぞれの世界で自分の取りたいポジション取りを行おうとしそれが妥協の範疇を越えると権力や財力で相手を制する、会話では共有に限界がある、言語によって存在は現れる(フランス語では蝶も蛾も「パピヨン」であり、「パピヨン」で存在を定義する限りそこに境界は存在しない)、言語によって存在が現れるということはVR世界の中では言葉で表せる限界が世界の限界、人によって作られた言葉で語る/人によって作られた幸せの基準で行動するVR世界の中で行う判断は自分のものではなく私たちは一度も自分の考えを持ったことがない、人は「偶然そこにあった」環境の中で生きていてそれが自分の思い通りにならないと絶望する、人が生まれてから死ぬまでは脱出不可能なゲーム、「身体の自分」で考えるとできない・足らない・わからない、脳の認識は全てがエラー=私たち「ある」と認識するものは全て正しく「ある」状態ではない=自分の認識する形での「ある」ものはない=オールゼロ化、オールゼロ化することで初めて相手の話を心から聞くことができる、自分が認識するものの基準では何も本当の世界は動いていない=地動説から天動説への転換

3章

コメント

Well I definitely enjoyed studying it. This post provided by you is very constructive for accurate planning.

1cg1fl

vip izmir travesti bayanlar ile en iyi izmir travesti bayanlar burada tıkla ve hemen travesti bayanlarla tanış.

vip izmir travesti sitesini arıyorsan tıkla ve hemen vip izmir travesti sitesine giriş yap.